« … si l’on a écouté les trois enfants… la décision est difficile à prendre. »

Amartya Sen, économiste et philosophe indien, grand spécialiste de l’analyse des famines, introduit ici, sous forme de fable, trois conceptions de la justice sociale qui font débat en ce monde agité. L’utilitarisme qui considère juste l’action qui augmente le bienêtre dans la société; l’égalitarisme qui considère juste la redistribution bénéficiant aux défavorisés; le libertariannisme qui considère que nul ne doit être privé du fruit de son travail.

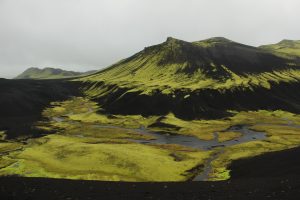

Bateau dans la tourmente

« Il s’agit de décider lequel de ces trois enfants – Anne, Bob ou Carla – doit recevoir la flûte qu’ils se disputent. Anne la revendique au motif qu’elle est la seule des trois à savoir en jouer (les autres ne nient pas) et qu’ils serait vraiment injuste de refuser cet instrument au seul enfant capable de s’en servir. Sans aucune information, les raisons de lui donner la flûte sont fortes.

Autre scénario : Bob prend la parole, défend son droit à avoir la flûte en faisant valoir qu’il est le seul des trois à être pauvre au point de ne posséder aucun jouet. Avec la flûte, il aurait quelque chose pour s’amuser (les deux autres concèdent qu’ils sont plus riches et disposent d’agréables objets). Si l’on entend que Bob et pas les autres enfants, on a de bonnes raisons de lui attribuer la flûte.

Dans le troisième scénario, c’est Carla qui fait remarquer qu’elle a travaillé assidûment pendant des mois pour fabriquer cette flûte (les autres le confirment) et au moment précis où elle a atteint le but, « juste à ce moment-là », se plaint-elle, « ces pilleurs tentent de lui prendre la flûte ». Si l’on entend que les propos de Carla, on peut être enclin à lui donner la flûte, car il est compréhensible qu’elle revendique un objet fabriqué de ses propres mains.

Mais si l’on a écouté les trois enfants et leurs logiques respectives, la décision est difficile à prendre. »

Amartya Sen, L’idée de justice, éd. Flammarion, Paris, 2010, p. 38.